“时光一逝永不回,往事只能回味”。时光的年轮在不停歇地走过,玉兰花一年年又吹红新的花蕊。从1952年北京政法学院创办至今,法大已经走过了近70年的不平凡历程。70年沧桑变化,70载岁月征程,一代又一代的法大人孜孜不倦地奋斗在中国法治建设的道路上,更有许许多多的先贤前辈为学校的建设和发展作出了杰出贡献。这些老教授、老前辈,他们见证着发生在这小小校园中“光阴的故事”,并将“厚德、明法、格物、致公”的精神薪火接续相传。他们,是法大最宝贵的财富。

2022年,在中国政法大学迎来70周年校庆之际,党委教师工作部推出了“政法往事”(第二辑)专栏活动,面向师生校友广泛征集志愿者,联络访谈离退休老前辈,以口述或对谈的方式,共同回顾法大悠悠岁月里最难忘的往事。最终通过广泛征集和集中约稿,精心选取了35篇文章打造该专栏。这些文章,就像悠然的小夜曲,轻柔地向我们娓娓道来那从时光隧道中穿梭而来,每一个有趣动人的故事,每一个难以忘怀的人物,每一段感人至深的情感。而它们,也终将变成所有法大人最为珍贵的共同记忆,并给予我们继续书写法大光辉篇章的温暖力量。

个人简介

被访者:陈励,毕业于邮电部武汉邮电学院电话通讯专业, 任校后勤办主任工程师兼通讯科科长。1980年由国务院科学技术干部局授予工程师职称,1988年经司法部工程技术专业职务评委会审定确认陈励同志具有高级工程师任职资格。

作者:

李一凡:现就读于中国政法大学光明新闻传播学院2019级网络新媒体班。

杨盈龙:中国政法大学光明新闻传播学院新闻学研究所讲师。

前言

走进法大昌平校园,从主楼到逸夫楼,我们除了用脚步匆匆丈量时间的尺度以外,在无线电科技发展之前,由一根根崭新的、结实的通信电线搭连起各办公室的联络与沟通。而1986年的法大,地处郊区,没有地铁昌平线的顺畅交通,也没有搭建好的食堂等基础设施,有的是用自己的专业知识和一丝不苟的态度为法大工作二十余载的陈励。也正是如此,才有法大如今顺畅的校内通信。可以说,陈励老师是法大昌平校区建设的卓越贡献者。

1986年,第一批昌平校区建设者

陈励毕业于邮电部武汉邮电学院,又在邮电企业作为专业技术干部从事工作30多年,有着丰富的电话通讯专业知识。陈励在湖南磨练出一身专业本领,当时的长沙电信局局长说:“技术练到陈励这个水平的就是满分!” 1980年,国务院科学技术干部局授予他工程师职称。1984年,他被保定市人民政府评为优秀教育工作者。

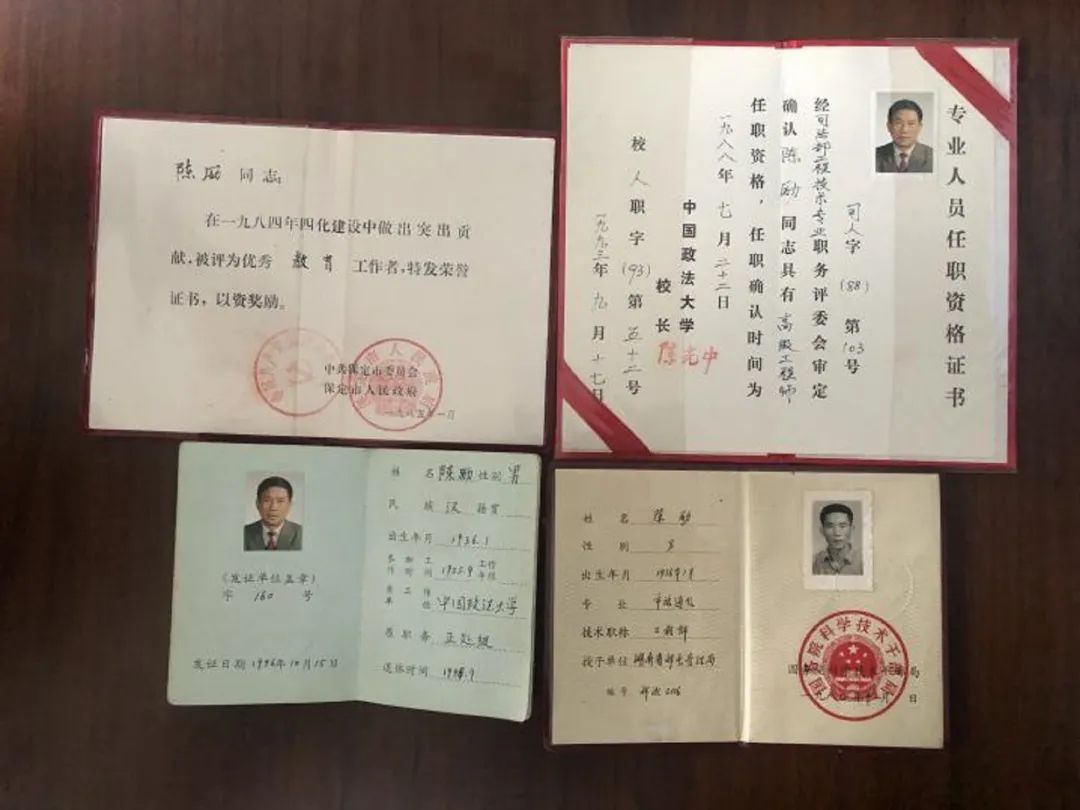

陈励老师的荣誉证书

陈励是北京人,1985年,他回到北京,来到法大工作。1986年,昌平新校建设,陈励加入了新组建的中国政法大学基建指挥部,任电话通讯工程师。来校后他在指挥部工程组主抓电话通讯、广播、有线电视和监控等有关弱电工程方面的建设。

那时的昌平还是一个非常偏远的县城,没有高速公路,没有地铁,没有自来水,是一片真正的荒地,而且在还未建成的土地上仍有许多劳动的农民,工程建设的开展十分困难。除此以外还要保证电话网等服务设施的建设。当时昌平校区存在的最突出的问题是,北京市的电话网正在进行升级改造,昌平校区的电话网仍未升级,还属于郊区网,所以市区内与昌平区的通话非常复杂,需要通过“缓接制”即人工台挂号后,由人工台转接完成通话。这样的通话方式,每次通话时接通较慢、不确定性大。而我校两个校区之间距离很远,教务处课程安排、早中晚班车调度、各部门的紧急通知等事项都离不开即时的通讯,因此,如何解决电话通讯问题成为当时法大昌平校区建设的首要任务。

克服困难创新方法,保证工程圆满完成

记忆回溯到20世纪80年代中期,1986年的昌平新校区面临的最大困难是电话通讯问题,此时的陈励可谓是解决这一难题的关键人物。陈励精通电话通讯业务,因此作为首批建设法大的前辈,陈励在指挥部工程组上班之后,主抓电话通讯、广播、有线电视和监控等有关弱电工程方面的建设。

当时学院路老校电话总机为200门905型纵横制自动电话总机,因装机容量过小不能满足学校教学的需要。但令人欣喜的是,中国政法大学昌平校区的建设被党中央、国务院确定为国家重点建设项目,因此国家一次就给批了6条珍贵的301局中继线!这在当时给了陈励极大的信心,他将老校总机的200门移装在昌平新校工地,并给安装上6条301局中继线!历时3年的建设,彻底解决了新老校区两址电话总机不能相互直拨持续通话的难题!对中国政法大学昌平校区的建设可谓是具有重大意义!值得一提的是,当时正值87届至90届新生入学,电话通讯问题的解决,让这一批离家求学的莘莘学子能够给远在家乡的父母报一声平安,对这些法大学子来说同样意义重大!而这所有的一切都离不开昌平校区电话通讯建设,离不开陈励的卓越贡献!然而这 一切并不是那么容易的,在当初法大建校之初,要解决的不仅仅是电话通讯的技术难题,还有很多其他亟待解决的问题。

首先,在建设过程中专业人才短缺,而电话通讯设施的安装和衔接对专业知识要求又高,在这种条件之下,陈励为学校培养了一批通讯技术人才,他将农转工培养成为电话通讯方面的技术工人,包括机务员、线务员和话务员。在培养过程中,陈励灵活运用多种方法,比如为了让农转工更好地理解理论,他采用了技能迁移的理论解释;在讲线务员应 如何爬电线杆时,他亲自穿上脚扣爬上电线杆讲解安全操作规程;为了拉近和农转工的距离,他请大家一起去饺子馆吃饺子;为保证专业知识的实践,他联系了自己的老同学,邀请了北京市电信工程局的老师傅每天下午做专题项目讲授……在采访过程中,陈励老师难掩为校建设的自豪感:“他们干得很起劲!也许是他们过去在这片土地上种的是农作物,而现在在这片土地上干的是安装电话总机!”

陈励,摄于2021年

其次,我校校内在建设中交流不畅。新校区刚开通的时候,工地南北纵深长度接近1000米,东西跨度约500米。但是,偌大的工地仅有 一部昌平区电话,这给我校工地建设和两地办学模式带来诸多困难。因此陈励在讲到这段时,特别强调 “这是我亟待解决的一件大事!而且必须要尽快解决!”为了解决我校校内电话通讯,陈励思考了很多解决办法。最终,他利用老校刚刚停用的200门自动电话总机,创新了使用流程和方法。

陈励讲道,“静静伫立在老校区内的全套设备真是上天赐给我们学校的宝物!”于是,他去申请北京市内电话网的中继线并且与当时的北京市电信管理局不断沟通,最终申请到了6条珍贵的北京301局的中继线。昌平电信局也大力支援我校临时过渡总机的开通,为我校提供了30对电缆和3条昌平本地网中继线。接着,他又运用自己的专业知识,选了一间教学楼C段东北角一层的教室作为临时过渡机房,架立好主机、配线架和话务台,指挥调度培养出来的专员,最终给我校基建指挥部一次性装了七部电话!当时指挥部的同仁也都非常震惊,他们没想到电话来得如此之快,而且每个办公室都装有一部电话,都是可以直拨北京市区的电话。

这样的通讯技术和调度能力放在整个北京来看都是顶尖的,当时昌平区公安局的一位副局长,看到能够直拨北京市区的电话后,很羡慕地询问陈励能不能给他也弄一部。于是,陈励也给他们安装了一部电话。这些事情足以见得陈励老师在当时发挥了多么重要的作用!

发现产品缺陷,拒绝领取奖励

1990年7月1日,昌平电信大楼正式落成,昌平新校14层办公大楼也正式竣工。法大总机在不久之后开通了从德国西门子公司引进的HICOM程控用户交换机。

当时作为中国政法大学通信服务中心主任的陈励,依然以严谨、踏实的工作态度面对新引进的德国西门子公司研制的HICOM程控用户交换机。他在验收测试中发现该设备存在严重的弊端。“当时,昌平电信局主持验收的赵学斌局长声称这是甲方用户中国政法大学自己发现的一个较重大技术问题,并责成交换机供货方北京国营239厂与外方西门子 公司联系解决。”陈励讲到此处,神情严肃,似乎还能回忆起当时的场景。

采访当天与陈励老师对谈

“该厂为证实我校反映的情况是否存在。立即去外地测试该厂已售出的产品是否也存在问题。最后发现该厂在外地的产品中也同样存在此弊端。此弊端,应该算作较严重的性能缺陷,不根除是不可出厂的。” 陈励当即通知校基建指挥部财务组停止向239厂付款,239厂对法大停止付款也提不出意见。在辗转了三个多月后,西门子公司派员来法大昌平校区更换了机盘,彻底排除解决了呼出接续延迟五六秒的问题。此时,陈励才通知基建指挥部财务组可继续结清应付的设备款项。

从1985年贫瘠荒芜的昌平县到今日繁华热闹的府学路,从一个小时的接线时长到即时顺畅的通讯连接,陈励是见证者,但他更是建设者!荒凉的土地上是他用一丝不苟的工作态度和坚强的精神品质充实了法大的建设与发展,他是法大建设中不可或缺的一环,他的精神已融入法大的每一次联通与交流中,铺展在这每一寸红色的土地上!

陈励老师退休后一直住在学校的家属院,时不时还会回学校“遛遛弯”。他说,他很感谢中国共产党和中国政法大学!回到这里,他发现校园里多了许多年轻的面孔,多了许多青春的气息,想了想,他又说,现在法大这个校园里呀,多了很多很宏伟的建筑,咱们学校也好,整个时代也好,都在不停地发展和进步。

后记

在第一次采访之后,在嵇子明老师的陪同下,我们对陈励老师进行了第二次采访,这次采访主要针对第一次稿件中的问题和模糊之处,并对稿件进行了细致地修改。尽管陈励老师今年已经86岁了,但是依然非常有精气神,且为了使我们资料更加翔实准确,带来了自己打印的自述内容生平,足有四份各三十余页,内容清晰准确且非常有条理,我们大为震撼和感动。陈励老师从不自我夸耀,而且将以前一丝不苟的工作态度延续到了他人生的每一个举动之中,让人十分敬佩。

这正可谓“桃李不言,下自成蹊”。

编辑/栾涛(实习)