中华优秀传统文化是中华文明的智慧结晶和精华所在。习近平总书记在党的二十大报告中指出,坚持和发展马克思主义,必须同中国具体实际相结合、同中华优秀传统文化相结合。为进一步学习宣传贯彻党的二十大精神,坚持“两个结合”,落实立德树人根本任务,4月20日下午,党委教师工作部开展“文化之光 薪火相传”教师观世界特别实践培训项目,组织我校海外归国青年教师在“文明的印记——敦煌艺术大展”中走进多姿多彩、丰润厚重的敦煌文化,增强文化自信。

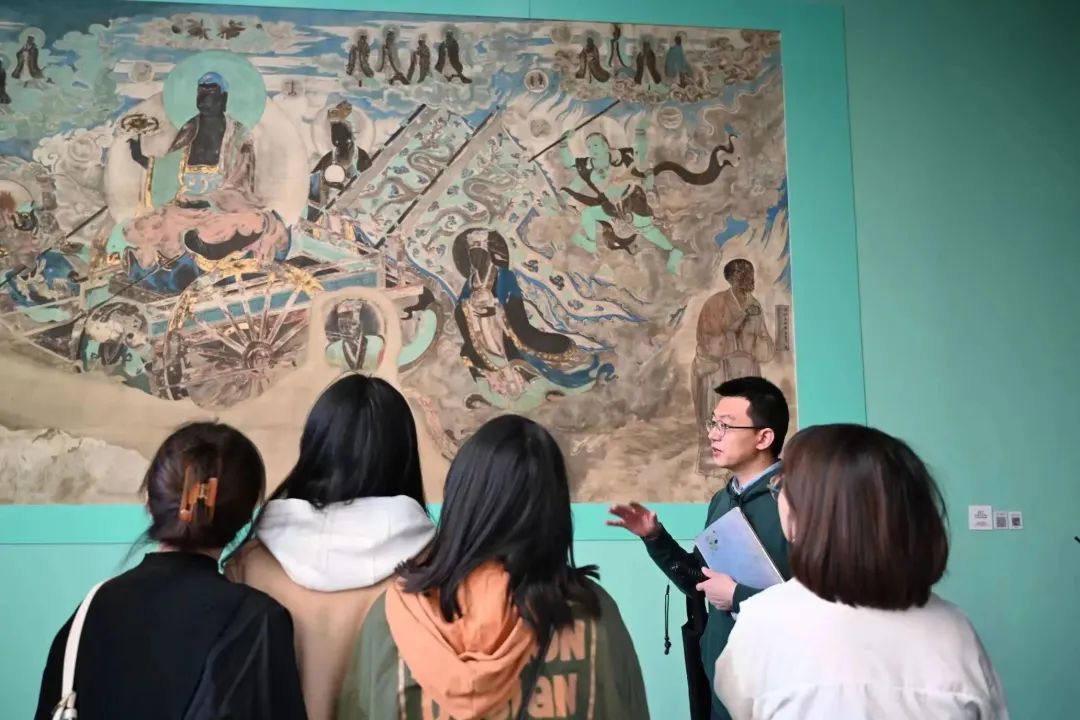

(赵晶作专场培训辅导)

本次实践培训,特别邀请我校法律古籍整理研究所教授、中国敦煌吐鲁番学会理事赵晶作专场培训辅导。在观展过程中,赵晶将敦煌壁画中的文化内涵娓娓道来,深入浅出地为老师们讲解其中厚重的历史意蕴。在赵晶绘声绘色的讲解下,历经千年岁月洗礼与沉淀的敦煌艺术画卷在老师们的眼前铺展开来。从十六国的前秦时期,到北朝,乃至隋唐、五代,以至于西夏、元朝,流光溢彩的壁画与栩栩如生的塑像交相辉映,构建出绚丽多姿的艺术世界。

作为迄今规模最大的敦煌艺术主题展览,“文明的印记——敦煌艺术大展”在展览结构、展品数量上实现新突破,共展出文物、临本、现当代艺术家创作共计280余组件,还特别挑选出七十多年来敦煌几代艺术家临摹的8个不同时期的原大复制洞窟,一百多幅临摹作品和20幅高保真数字化复制壁画,展现出各种文明交汇的盛况,真实地再现了敦煌艺术的神韵,展现出敦煌深厚的艺术内涵与独特的美学风范,为敦煌学研究打开新空间,为新时代传承中华文明、弘扬传统文化提供新平台。

时光流转,一代代敦煌先驱如常书鸿、樊锦诗等不顾艰苦以青春和生命保护敦煌艺术,用理想点燃生命的奉献精神让老师们动容不已。

结束参观之后,老师们纷纷表示本次敦煌艺术展览不虚此行:

法学院吴良健

敦煌展是一场展示敦煌艺术文化的盛宴。在这次展览中,我感受到了敦煌文化的博大精深和灿烂多彩。通过壁画、雕塑、书法经卷等多种形式,展示了敦煌文化的发展历程、文化内涵、艺术特色和精神价值,让我深深地感受到了这段历史文化的博大精深。首先,我认识到了艺术和文化对于人类社会的重要性。敦煌壁画、雕塑等艺术形式,也成了传承中华文化的重要载体。作为一名教育工作者,我应该更加注重文化教育的重要性,将其纳入教学体系中。其次,这次观展也让我认识到了敦煌文化的时代价值。其美学高度、丰富内涵和精神内核,对于我们当代人来说,同样具有启示和指引的作用。作为一名留学归国青年教师,这次观展让我深深地感受到了敦煌文化的魅力,更为我国博大精深的古典文明所折服。我相信,这次观展对于一位青年教师来说具有启发和意义,希望能够多参加此类文化活动,不断提高自身的文化素养和教育水平,为培养更多具有时代使命感、学识渊博的优秀学生做出自己的贡献。

外国语学院陈翔

此次展览是迄今最大规模的敦煌艺术主题展览,8个复制洞窟,二百多幅壁画临本及彩塑作品,复现了从十六国到唐宋时期宗教发展、审美变迁以及民俗风情,具有历史、艺术、宗教等多重价值,一饱眼福的同时感受着中华文明在历史长河中的深厚积淀和持久魅力。感谢教工部老师们用心组织的参观活动,感谢古籍所赵老师专业且富有趣味性地讲解。赵老师利用深厚的专业知识,让本就丰富的静态壁画“活化”了起来。依托于宗教故事,壁画变得生动立体,古今之人因为艺术,在思想上产生交合共鸣,今人仍能够因为古代艺术而受到感动,获得启迪,这便是中华文明魅力的长久。这样的艺术,值得被更广泛地了解和传播,作为外语研究者,我们将更加致力于中华文明的海外传播,让更多人了解中华文明,感受中国魅力。

刑事司法学院李源粒

这次展览由我校赵老师进行讲解,在他对敦煌壁画所刻画的一个个故事细致阐述中,敦煌第一次从遥远的风沙中向我走来,带着历史的厚重感和文明的沧桑感,直触内心。赵老师讲解的第一幅壁画是《微妙比丘尼缘品》,时隔千年,大家仍然为画中的女子微妙比丘尼所遭遇的悲惨人生而唏嘘不已。敦煌的壁画用细腻的笔触勾勒了佛经的种种机缘小品,保留的不是颜料色彩,而是穿越历史的佛教文明,而这当中智慧,至今仍然是直指人心的。敦煌用色彩将一种文明和历史保留了下来,几近永恒。最后关于藏经洞的种种更是如此。为了躲避战乱,佛经与历史都被尘封起来,直至千年之后,成为我们国家与民族的无尽文明宝藏。当我为了藏经洞种种敦煌文献的流散而痛心之时,我终于确定,这次展览让我真正感受到了敦煌,虽未临西北之境,但文明之触动已然深入内心。在这次展览中,我深切地体会到了我们与自己国家与民族的历史是深深地紧密相连的,我们属于这片土地、历史和文明。这次文明的触动想必将使我在今后的研究、思考和授课中,都获益良多。

编辑/栾涛(实习)